1:パッチ管理とは何か

パッチ管理とは、OSやソフトウェアの脆弱性や機能の不具合を修正するプログラム(パッチ)を管理し、計画的かつ効率的に適用・更新するプロセスのことを指します。

このパッチは、主に次のような目的で提供されます。

| 目的 | 説明 |

|---|---|

| 脆弱性の修正 | セキュリティホールを塞いで、サイバー攻撃から守る |

| 不具合の修正 | ソフトウェアの不具合や動作不良を解消する |

| 機能改善/機能追加 | パフォーマンスの向上や新機能の追加 |

特に近年では、サイバー攻撃の手法が高度化・巧妙化しています。対策を講じていない脆弱性を突かれることで、マルウェアに感染したり、ランサムウェア攻撃の対象になる可能性があります。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、パッチ管理は極めて大切なセキュリティ対策と言えます。

2:パッチ管理の重要性

パッチ管理はなぜ重要なのでしょうか?

パッチ管理は、組織が保有するIT資産を安定かつ安全に運用し続けるためになくてはならないものです。OSや表計算ソフトなど業務で利用するアプリケーションに不具合や仕様変更が発生した場合、開発元から提供される修正プログラム(パッチ)を適切に適用することで、動作の不安定さや不整合、既知のエラーを解消できます。

企業や組織においてパッチ管理が重要な理由は、単にセキュリティ対策だけではありません。以下のような運用・管理面でのメリットやリスク対策にも深く関わっています。

システムの安定稼働

パッチにはセキュリティ対策の他にも、ソフトウェアの不具合修正や動作改善、互換性の向上といった内容が含まれます。これらを計画的に適用することで、OSや業務用ソフトウェアのパフォーマンス低下や突発的な障害を防ぎ、システムの安定稼働を実現できます。

IT資産の可視化と管理

パッチ管理を行うには、「どの端末(機器)・ソフトウェアに、どのバージョンのパッチが適用されているか」といった現在のIT資産の状況を把握する必要があります。IT資産の可視化が進むことで、パッチの適用状況を効率的に管理できるようになるだけでなく、IT資産の運用・保守に関する管理全体の精度向上にもつながります。

管理コストの削減

パッチの適用状況を一元的に把握し、自動配信などの機能を活用すれば、手動作業による工数やヒューマンエラーを削減できます。さらに、脆弱性を放置したことでマルウェア感染やシステム不具合といった障害(業務停止やデータ破損)が発生するリスクも抑えられ、結果として運用コストの最適化にもつながります。

他にも、コンプライアンスの観点からも無視できません。金融、医療、製造業など、各業界のガイドラインでITシステムのセキュリティ対策としてパッチの定期的な適用が義務化されている場合があります。法令や業界基準に準拠するためにも、企業はパッチ管理の仕組みを整備する必要があります。

このように、パッチ管理はセキュリティ対策としての重要性はもちろん、企業が保有するITシステムの安定性・可用性・運用効率を高めるうえでも欠かせない取り組みです。また、日々の業務を止めないためには、IT資産を把握したうえで、パッチ適用のタイミングや手順を明確にし、計画的に適用するための運用体制を整えることも重要です。

3:パッチ管理を怠った場合のリスク

パッチ管理を怠ると、企業にとって重大なリスクを抱え込むことになります。

近年のサイバー攻撃の多くは、すでに脆弱性が発見され修正パッチが提供されている「既知の脆弱性」にもかかわらず、それを適用していなかったシステムを標的にしています。言い換えると、パッチが公開されているにも関わらず、適用せずに放置して攻撃されやすい環境を自ら作ってしまっている状態ともいえます。

パッチ管理を怠ってしまいサイバー攻撃を受けた場合、最も深刻なリスクは、顧客情報や社内の機密データの漏洩によって企業の信用が失われ、事業継続が困難になることです。その被害は金銭的損失にとどまらず、取引停止や訴訟、社会的評価の低下など多方面に波及します。特に金融業界や医療業界など、個人情報を扱う業界では、そのインパクトは計り知れません。

また、ランサムウェアの被害も近年増加しており、パッチが適用されていない端末が侵入口になるケースが後を絶ちません。攻撃者は脆弱な端末やシステムを足がかりにして、ネットワーク全体にマルウェア感染を広げ、社内システムに侵入して機密情報を盗みます。また業務を完全に停止させることもあります。こうしたシステム障害が発生すると、復旧に膨大な時間とコストがかかり、日常業務への影響は計り知れません。

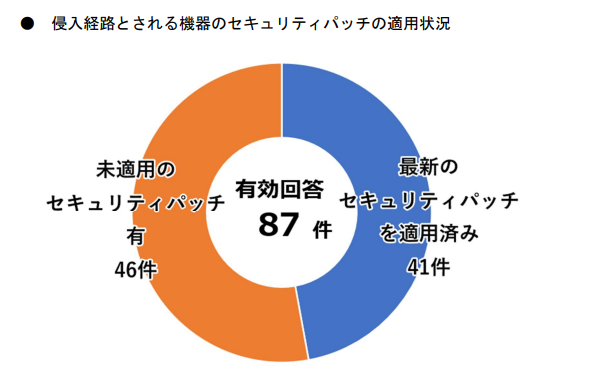

令和7年3月、警察庁サイバー警察局が公表した資料「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、令和6年(2024年)に発生したランサムウェア攻撃の被害報告件数は222件ありました。そのうち「侵入経路とされる機器のセキュリティパッチの適用状況」の有効回答件数 87件のうち、52%にあたる企業(46件)が、未適用のセキュリティパッチがあったことを公表しています。

出典:「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(警察庁)

さらに、社内のIT資産が一元管理できていない環境では、パッチの適用状況を把握できず、どの端末にリスクが潜んでいるか判断するのが難しくなります。担当者や管理者が手作業で管理している場合は、人的ミスによる適用漏れも発生しやすくなり、セキュリティレベルにばらつきが生じてしまいます。

これらのリスクは、企業の規模に関係なく現実に起こり得るものであり、決して他人事ではありません。実際、2025年3月には、Microsoft社が公開した脆弱性修正パッチが悪用されてしまうというケースもありました。こうした事例は、IT担当者や経営層に対して、パッチ管理の重要性と継続的な対応の必要性を強く示すものです。

パッチ管理を怠って被害が発生した場合、あとからサポートを受けてシステムを復旧させたり対応策を講じても、失われた信頼や顧客が戻るのにはかなり時間がかかります。だからこそ、日々の運用の中で「何も起きていない今こそが最大のチャンス」と捉え、パッチ管理を優先課題として取り組む姿勢が重要です。

4:パッチ管理の運用サイクル

パッチ管理を継続的かつ効果的に行うためには、明確な運用サイクルを構築することが重要になります。単にパッチを適用するだけではなく、計画・評価・テスト・展開・検証・記録といった一連のプロセスを正しく設計・実行することで、IT資産全体のセキュリティレベルと安定性を保つことができます。

脆弱性情報とパッチ情報の収集と計画立案

運用サイクルの最初の一歩は、ベンダーやサードパーティーから提供されるパッチ情報の収集です。WindowsやmacOSといったOSだけでなく、使用しているアプリケーションの更新情報も定期的に確認し、どのパッチが自分の組織に該当するかを精査します。ここで、影響範囲や緊急度を評価し、適用スケジュールを立てます。また、併せてパッチを適用する端末を把握しておく必要もあります。

適用前のテストと検証

本番環境に影響を与えないよう、まずはテスト環境を用意してパッチの動作確認を行います。特に業務アプリケーションとの互換性や既存システムへの影響をチェックすることが重要です。大規模な組織では、パッチ管理ツールやMDM(モバイルデバイス管理)を使って対象端末を絞り込み、段階的に展開していくのが一般的です。

本番環境へのパッチ適用

テスト環境での適用結果に問題がなければ、計画に沿って本番環境にパッチを適用します。ここでも一斉に適用するのではなく、部署や端末のグループごとに段階的に展開することで、万が一のトラブルにも迅速に対応できるように備えます。一元管理ができるパッチ管理ツールを活用することで、作業の手間を大幅に削減できます。

適用後の状態確認とログ管理

パッチがきちんと適用されたかどうかを確認します。適用時にエラーが発生して未完了になってしまっている場合もあるため、適用状況の確認が必要です。

適用後は、端末やシステムが正常に動作しているかを確認し、必要に応じてログを取得・保存します。ログを取得・保存することで、障害発生時の原因特定や管理者による報告業務、監査対応などにも活用できます。また、ログを蓄積することで、過去の適用履歴や適用パターンの可視化ができるようになります。

定期的なサイクルの見直し

IT環境は常に変化するため、運用サイクル自体も定期的に見直しを行う必要があります。

新しいOSの登場やソフトウェアの更新にあわせて手順を調整したり、情シス担当者の役割分担を明確にしたりすることで、組織として継続的な改善が可能になります。

このように、パッチ管理は1回で終わる作業ではなく、継続的なプロセスとして捉えることが重要です。適切なサイクルを回すことで、企業のIT基盤を安定して保護します。また、トラブル発生時のリスクを最小限に抑えることができます。

5:パッチ管理ツールの選定ポイント

パッチ管理を適切に行うには、まずパッチ適用が必要な端末やソフトウェアを正確に把握することが重要です。また、パッチの適用は一度行えば終わりではなく、新たな脆弱性や更新プログラムが出るたびに継続的に実施する必要があります。

これらを踏まえると、パッチ管理を効率的かつ確実に実施するには、専用のパッチ管理ツールの導入が不可欠です。

特に、WindowsやMac、モバイル端末などの複数のアプリケーションが混在する企業という環境では、IT資産管理ツールやMDMを活用して、パッチの適用状況を一元的に可視化・制御することが求められます。

しかし、市場にはさまざまなパッチ管理ツールが存在しており、その機能や導入形態は大きく異なります。自社の環境や目的に合った製品を選定するためには、次のようなポイントを押さえておくことが重要です。

管理対象のIT資産との親和性

まず確認しておきたいのは、パッチ管理ツールが自社で使っているIT資産(OSやアプリケーション、端末の種類など)に対応しているかどうかです。たとえば、Windowsに特化したツールもあれば、macOSやLinux、モバイル端末(MDM対応)まで幅広く対応しているものもあります。ツールを選ぶ前に、どんなIT資産が社内で使われているのか、どこまで管理したいのかを整理しておくことで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。

一元管理と自動化機能の有無

パッチ管理ツールに一元管理の機能があれば、複数の拠点や部署、多数のOSが混在する環境でも統一的にパッチの配布・適用を実行できます。また、パッチの自動検出や自動適用、スケジュール設定などの自動化機能を備えたツールは、担当者の負担を減らし、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

セキュリティと運用のバランス

パッチ適用はセキュリティ強化のために重要ですが、業務に影響を与えないよう慎重に運用する必要があります。「適用前のテスト機能」や「ロールバック(元に戻す)機能」があると便利ですが、すべての更新にロールバックが保証されているわけではありません。

適用前にはテスト環境を用意して本番環境でのトラブルを回避したり、業務時間外や週末に自動適用を設定するなど、業務への影響を最小限に抑える工夫が必要になります。

導入とサポート体制

操作性がよく、直感的で導入しやすいツールかどうかも重要な判断材料です。複雑すぎるツールはシステム管理者や現場のIT担当者が十分に活用できず、かえって非効率になることがあります。また、トラブル発生時の対応としてサポート体制の充実度(日本語対応、問い合わせ窓口の有無、対応時間)もあらかじめ確認しておくと安心です。

コストとライセンス形態

ツール選定ではコスト面も無視できません。製品によっては無償で利用できるものや、有償でも機能に応じて柔軟なライセンス体系が用意されているものもあります。単に価格だけを見るのではなく、自社の規模・台数・運用体制に対して最適な費用対効果が得られるかを比較検討しましょう。

このように、パッチ管理ツールの選定には技術面と運用面のバランスを意識することが大切です。単に「人気ランキング上位」や「知名度が高い」といった理由で決めるのではなく、自社に合った現実的なアプローチを取ることが、長期的な成功につながります。

6:パッチ管理に役立つISM CloudOneのご紹介

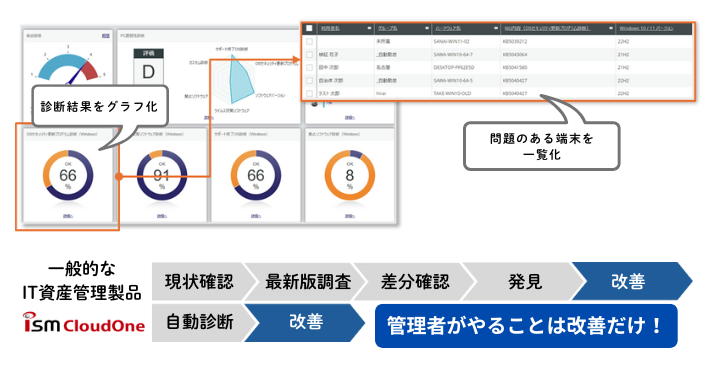

ここまで、パッチ管理の重要性やツール選定のポイントについて解説してきました。こうした背景のなかで、多くの企業の現場で支持を集めているのがISM CloudOneです。

ISM CloudOneは、IT資産管理・セキュリティ管理・ログ管理などを一元化できる統合型のITマネジメントサービスです。パッチ管理の最適化やWindowsアップデート管理の支援にも高い効果を発揮します。

パッチ管理を効率化するISM CloudOneの特長

ISM CloudOneでは、Windows OSや各種ソフトウェアのパッチ適用状況を自動で収集・可視化することができます。情報システムの担当者が実際に端末を操作し、手作業で状況を確認する必要がなくなります。また脆弱性のある端末を一目で把握できるため、優先順位に沿った対応が可能です。パッチが適用されていない端末には、自動でアラートを出す仕組みがあり、パッチの適用漏れを防ぐことができます。担当者の属人化を解消し、一元管理による安定した運用体制を実現できます。

おすすめ

パッチ管理+αの価値を提供

ISM CloudOneが多くの企業に選ばれている理由は、クラウド型IT資産管理であり、シンプルな操作性や必要な機能を選択できる点にあります。

パッチ管理に必要な端末(ハードウェア)情報やソフトウェア情報の収集だけでなく、ソフトウェアの配布やリモート操作といったIT資産管理機能を備えています。

さらに、PCのセキュリティリスク診断や操作ログの収集、外部デバイスの制御などのセキュリティ対策も可能です。これらの機能を、すべて一つのプラットフォーム上で提供している点が大きな特長です。エンドポイントセキュリティやリモートワークへの対応が求められる今、社内外のデバイスに対してパッチ管理や運用管理、セキュリティ対策を一元的に実施できます。その結果、企業全体のIT統制やセキュリティ体制の強化を支援します。

ISM CloudOneについてもっと知る

7:まとめ

ここまで、パッチ管理が企業にとっていかに重要なセキュリティ対策であるかをご説明してきました。近年では、ソフトウェアの脆弱性を悪用したサイバー攻撃が増加しており、その多くは、すでに公開されているセキュリティパッチを適用していれば防げたとされています。このことからも、パッチ適用の遅れや管理を怠ることが重大なリスクにつながることは明白です。

パッチ管理を効果的に実行するには、企業の規模やIT環境に合ったツールの導入と、運用体制の整備が重要です。パッチ管理は一時的な対応ではなく、日常業務に組み込むべき継続的なプロセスであり、結果として企業全体のITガバナンスやセキュリティレベルの向上にも直結します。今一度、自社におけるパッチ管理の体制を見直し、その重要性を再認識していただければ幸いです。