初回公開日:2020年11月27日

1:はじめに

モバイルデバイス管理(MDM: Mobile Device Management)は、企業や組織がモバイルデバイスを効果的かつ安全に管理するための重要な技術です。スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのデバイスが日常的にビジネス活動で使用される現代において、これらのデバイスを一元的に管理し、セキュリティを確保することは、IT部門の大きな課題となっています。本記事では、MDMの基本的な機能から、導入のメリット、最新トレンドまでを詳しく解説します。

2:MDMとは何か?

MDM(Mobile Device Management:モバイルデバイス管理)とは、企業や組織が従業員のスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを適切に管理し、セキュリティを確保するための仕組みです。スマートフォンやタブレットの普及により、従来のPCに加えて、業務でモバイルデバイスを活用する企業が増加しました。その結果、IT部門には新たなセキュリティリスクへの対応が求められるようになっています。

MDMの主な機能

MDMソリューションには、次のような機能があります:

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| デバイスの遠隔監視 | IT管理者が遠隔地からデバイスの状況をリアルタイムで監視し、適切な対応を行えるようにします。 |

| アプリケーションの管理 | デバイス上で使用されるアプリケーションのインストール、更新、削除を制御します。 |

| セキュリティポリシーの適用 | デバイスに対してパスワードポリシーや暗号化設定、VPN設定などのセキュリティ対策を強制します。 |

| データ消去機能(リモートワイプ) | デバイスが紛失や盗難に遭った場合、リモートでデバイス上のすべてのデータを消去することができます。 |

MDMが重要になった背景

近年、企業におけるモバイルデバイスの導入が急速に進み、業務での利用範囲も拡大しています。その背景には「働き方改革の推進」「新型コロナウイルスによるテレワークの普及」「“アフターコロナ”時代における柔軟な働き方の定着」などの要因があります。こうした流れを受けて、多くの企業が「どこでも安全に働ける環境」を整えるため、MDMへの注目を高めているのです。MDMは、新しい働き方を支える重要なIT管理手法といえるでしょう。

3:MDMと混同されやすい「MAM」とは

モバイルデバイスを一元管理する方法には、MAMという方法もあります。

MAMとは:モバイルのアプリケーションを管理するシステム

MAMは、Mobile Application Management(モバイル・アプリケーション・マネジメント)の略で、モバイルアプリケーションを管理する仕組み、またはそれを実現するソフトウェアやサービスなどを指します。

MDMとの違い:OSレベルでの管理ではなく、アプリレベルでの管理

MDMは端末そのものをOSレベルで制御・管理するのに対し、MAMは端末内の特定アプリケーションごとに制御や設定を行います。

そのため、MAMを社員の私用のスマートフォンやタブレットに適用すれば、個人使用のアプリ・データに干渉せず、業務用アプリ・データのみを切り離して管理することができます。

業務用データを個人用ファイルへコピーできないよう制限したり、対象のアプリ・データだけを削除したりすることも可能となります。

MDMとMAMのちがい:

| MDM | MAM | |

|---|---|---|

| 機能 | 端末のOSレベルでの管理 | 端末内のアプリケーションレベルでの管理 |

| 活用例 | 企業から社員へ貸与する端末を管理する | 社員の私物端末の、業務用アプリ・業務データのみを管理する |

MAMとMDMを組み合わせる:私用端末の業務利用にも

業務用の端末だけでなく、社員の私用端末を業務で使う可能性がある場合は、MDMとMAMを組み合わせた管理がおすすめです。業務用端末はMDM(必要に応じてMAMも併用)で管理し、私用端末はMAMでアプリケーション単位の管理を行います。

MDMとMAMは混同されやすいですが、その違いを正しく理解し、状況に応じて使い分けることで、より合理的で効果的なセキュリティ対策が可能になります。

4: MDMの機能:複数の端末の一元管理ができるシステム

MDMは、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイス(携帯端末)を管理・運用するための仕組みです。この仕組みを実現するソフトウェアやサービスも、一般的に「MDM」や「MDM製品」と呼ばれます。MDMを導入すると、複数の端末の遠隔操作・管理が可能になります。つまり、企業が、社員のスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを、自社のセキュリティポリシーに合わせて一元管理できるようになるのです。

デバイスの登録とプロビジョニング

MDMを導入する際には、まずデバイスをシステムに登録し、初期設定を行います。プロビジョニングとは、デバイスに必要な設定やアプリケーションを配布し、すぐに業務で使用できるようにするプロセスを指します。この段階で、IT管理者はデバイスごとのポリシーを設定し、従業員がルールに従ってデバイスを使用することを確実にします。

アプリケーションの管理

MDMソリューションは、デバイス上で使用されるアプリケーションの管理をサポートします。IT管理者は、特定のアプリケーションのインストールを制限したり、業務に必要なアプリケーションを強制的にインストールすることができます。また、不正なアプリや危険なアプリの使用をブロックする機能も提供されます。

セキュリティ対策の強化

セキュリティ対策は、MDMの中でも特に重要な役割の一つです。デバイスに保存されているデータを守るため、MDMではさまざまなセキュリティ機能を提供しています。

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| デバイス暗号化 | デバイスに保存されたデータを暗号化し、不正アクセスから保護します |

| パスワードポリシーの適用 | パスワードの強度や更新頻度に関するルールを定め、デバイスが適切に保護されるようにします |

| リモートロック/リモートワイプ | デバイスの紛失時に遠隔操作でデバイスをロックしたり、データを完全に消去することが可能です |

監視とレポート

MDMソリューションは、デバイスの使用状況やセキュリティの状態をリアルタイムで監視する機能を提供します。これにより、異常な動作やセキュリティインシデントが発生した場合に迅速に対応することができます。また、定期的なレポートを生成し、IT部門がデバイスの状態を把握しやすくするサポートも行われます。

MDMの機能:端末の管理・制御・監視

一般的にMDMが提供する主な機能として、次の3つが挙げられます。

- 機能その1:設定管理

モバイルデバイスの設定は、端末使用者(社員)ではなく、管理者がまとめて実施できます。

例えば、次のような設定が考えられます。

・端末導入時に必要となる初期設定(メールやネットワークの設定)

・導入後の管理(OSのアップデート、アプリケーションのインストール・アンインストールなど)

・セキュリティ関連の設定(パスワード設定を必須にする、セキュリティソフトの設定、特定アプリケーションやカメラなど端末機能の制限、VPN設定など) - 機能その2:遠隔操作・制御

遠隔での操作が可能になります。例えば、遠隔から操作をしてロックをかける、またはデータの一部またはすべてを削除する(「ワイプ」と呼ばれる操作)といった、主にモバイルデバイスを紛失した際に役立つ機能が提供されます。

遠隔からの操作で、端末の画面上にメッセージを表示する、通話機能やカメラ機能をオンにして端末周囲の映像や音声を収集するなどの機能を備えるものもあります。 - 機能その3:利用情報の収集

各モバイルデバイスの利用情報を収集することで、業務上定められた運用ルールに従って正しく利用されているかどうかを確認できます。例えば、GPSを使った端末の位置・移動情報や、特定アプリケーションがどのように使用されているかといった情報や記録を、遠隔で収集することが可能です。

5: MDM導入のメリット

MDMは、デバイスのセキュリティを向上させるための強力なツールです。暗号化、リモートワイプ、アプリケーション管理などの機能により、デバイスがサイバー攻撃やデータ漏洩のリスクにさらされる可能性を低減します。

メリット1:コンプライアンスの確保

法規制に準拠することは、多くの企業にとって非常に重要です。MDMは、デバイス上のデータを適切に管理することで、GDPRやHIPAA(米国の医療情報保護法)などの規制に準拠することを支援します。

メリット2:遠隔管理と効率化

IT管理者は、物理的にデバイスにアクセスせずとも、遠隔地から設定変更やアプリケーションの更新、セキュリティポリシーの適用を行うことができます。これにより、IT部門の作業効率が向上し、リソースの節約にもつながります。

メリット3:コスト削減

MDMは、デバイスの一元管理を可能にするため、IT部門が個別のデバイスに対応する必要がなくなります。これにより、デバイス管理にかかるコストを削減し、効率的な運用が実現します。

6:MDM導入のデメリット

MDMは、管理効率やセキュリティを大きく向上させますが、次のような点は、デメリットとして捉えることもできるので、導入を検討する際は、考慮しておきましょう。

デメリット1:導入コストがかかる

MDMの導入にはコストがかかります。しかし、MDMを導入しなくても、社員のモバイルデバイスの管理には、必ずコストが発生します。

例えば、全社員の端末を対象に、セキュリティポリシーに違反していないかを担当者が1台ずつ確認し、必要に応じて設定変更やアップデートを行わなければなりません。これらの作業には時間と人員が必要であり、チェック漏れや設定ミスなどの人的ミス、さらに端末紛失時の情報漏洩のリスクも伴います。導入コストだけで判断するのではなく、運用にかかる工数やリスクをどれだけ削減できるかという視点から、MDM導入のメリット・デメリットを総合的に評価することが重要です。

デメリット2:学習・教育コストがかかる

MDMを導入すれば、セキュリティ面のリスクを低減することができますが、モバイルデバイス利用者の意識やリテラシーによっては、期待したセキュリティ効果が発揮されない可能性もあります。

例えば、MDMで定期的にパスワード変更を指示しても、端末利用者が、過去のパスワードを使いまわしたり、簡単なパスワードに設定したりすれば、セキュリティは脆弱になります。また、利用者が端末紛失時、即座に遠隔ワイプ操作を行わずに端末を探し続け、長時間セキュリティリスクに晒され続けるというケースも多く見つかっています。

こういった事態を防ぐためには、やはり端末利用者にも、基本的なセキュリティ上のリテラシーを身につけてもらわなければなりません。MDMを導入したからといって、セキュリティ対策の研修などの実施コストが完全に不要になるわけではないことを考慮しておきましょう。また、管理者側でも、MDMの操作を修得するという労力が発生しますが、このコストについては、操作性の高いシステムを採用することで、軽減が期待できるでしょう。

デメリット3:利便性の低下

セキュリティ管理を重視するあまり、モバイルデバイス本来の利便性が発揮できなくなる可能性もあります。

例えば、業務上有用なアプリケーションの利用を制限する、長すぎるパスワードの設定を強制する、端末利用が承認されるまでのプロセスに時間がかかりすぎてしまうといった場合、利便性は低下します。その結果、社員が許可なく私用端末を業務に利用してしまうことにつながり、かえって情報セキュリティ上のリスクが大きくなってしまう可能性もあります。業務上でのモバイルデバイスの活用において本来期待していた効果を維持できるよう、セキュリティと利便性のバランスを考慮した運用が必要です。

7:MDM導入の目的

企業でモバイルデバイス管理(MDM)を導入する目的は何でしょうか。MDMは単なる「端末を管理するツール」ではなく、効率性とセキュリティの両立を実現するための重要な仕組みです。

効率的かつセキュアな端末管理

ここでは、MDM導入の主な目的を2つの観点から解説します。

企業でモバイルデバイスを運用する際、MDMを導入する大きな目的の一つは、端末管理の効率化です。少数の端末であれば手作業でも対応できますが、数十台、数百台と管理対象が増えると、1台ずつ設定やアプリのインストール、バージョン管理を行うのは現実的ではありません。MDMを活用すれば、すべての端末に対して一括で設定を適用でき、IT管理者の負担を大幅に軽減できます。さらに、もう一つの重要な目的がセキュリティ対策の強化です。スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスは、PCと同様に情報漏えいのリスクを常に抱えています。そのため、企業としては、どの情報を誰に見せるか、どの操作を誰に許可するかといったルールを明確にし、すべての端末に対して一貫したセキュリティポリシーを適用する必要があります。こうしたポリシーの管理や即時反映にも、MDMは大きな役割を果たします。

たとえば、

・誰にどの情報へのアクセスを許可するのか

・どのユーザーに対してどの操作を制限するのか

といったセキュリティルールを全端末に統一して適用し、ポリシーの変更時には迅速に反映できる体制が求められます。

また、端末の紛失・盗難があった場合に備え、遠隔でのロックやデータ消去など、情報漏えい対策も不可欠です。

このような高度な管理と即時対応を可能にするのが、MDMの強みです。

システム化で情報トラブルのリスクを最小限に

最新のIPA「情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]」では、「不注意による情報漏えい等」が10位にランクインし、7年連続8回目の常連となっています。

引用元:IPA「情報セキュリティ10大脅威[組織]」

この脅威は、従業員のメール誤送信やクラウドでの設定ミス、資料の誤公開などのヒューマンエラーに起因するセキュリティ事故を指し、その影響は小さくありません。

たとえ注意喚起や教育を行っても、人的ミスを完全に排除することは困難です。しかし、MDM(モバイルデバイス管理)を導入し、端末設定の自動化やポリシーの一括適用を可能にする体制を整えれば、こうした不注意による漏洩リスクを大幅に減らせます。たとえば、端末紛失時のリモートロックやデータの消去、誤操作を防ぐ操作制限など、人的ミスに備えた対策が効果的に機能します。IPAも、こうしたリスクへの対応として「自動化やシステム化により、作業負荷やヒューマンエラーの回避に努めること」が重要と提言しています。つまり、MDMは単なる管理ツールではなく、組織のセキュリティ文化を強化し、人為的ミスから情報資産を守るための強力な基盤です。

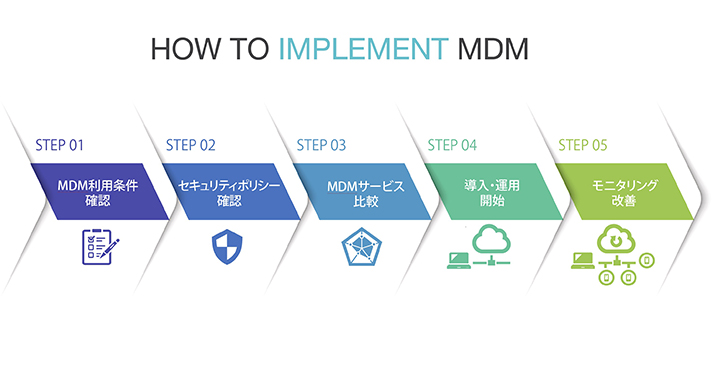

8:MDM導入方法

MDMを導入する場合、次の流れで進めていくとよいでしょう。

– ステップ1:MDM利用条件の検討

– ステップ2:自社のセキュリティポリシーの確認

– ステップ3:各MDMサービスを比較検討

– ステップ4:導入・運用開始

– ステップ5:モニタリングと改善

ステップ1:MDM利用条件の検討

管理対象とする範囲、利用サイクルなど条件を検討します。

●管理対象とする範囲

MDMによって、対象範囲に制約があることも想定されるため、自社が管理対象とすべき範囲を明確にしておきましょう。

(管理対象の整理項目例)

– 端末のタイプ(携帯電話/スマートフォン/タブレット)

– 接続の種類(キャリア通信/Wi-Fi通信/構内無線LAN)

– 接続エリアの範囲(社内/国内/海外)

– 端末台数規模(初期段階から段階的な増加規模まで含め)

– 端末の使用歴(既に使用している端末/これから新規で使用予定の端末 など)

– 管理対象端末のOS(iOS/Android など、またそのバージョン)

●利用サイクル

適切な管理を、適切な時期に、適切なコストで実現するために、利用サイクルを整理しておくことをおすすめします。基本的には、以下のような6つのフェーズが想定されるでしょう。

– 企画

MDM導入の目的、システムへの要求事項をまとめ、実施計画を策定する。

– 調達

構築するシステムの仕様を明確にし、ネットワーク回線・機器・ソフトウェア等を選定のうえ、実際のシステムを調達する。

– 導入

MDMを実際に導入する。各端末をシステムに登録し、端末利用者(社員)に貸与する。

– 運用

計画した内容に従って、MDMを運用する。

– インシデント発生

MDMを適切に運用している場合、インシデント(ここではモバイルデバイスの特製を加味し、紛失・盗難を想定)が発生した端末に対してリモートでロックやワイプ等が可能。現在位置を確認するなど、発見・回収に向けて対応。回収できた端末は再び運用フェーズへ、回収できなかった端末は終了のフェーズへ。

– 終了

端末に対してデータの消去指示を行い、完了後、システムから管理登録を抹消する。

ステップ2:自社のセキュリティポリシーの確認

MDMに求めるべき機能を判断するため、自社のセキュリティポリシーを明確にしておくことが必要です。

企業によっては、社内PCに関するポリシーのみしか取り決めがなく、モバイルデバイスに関して考慮されていない状態である場合も少なくないようです。

自社のセキュリティポリシーの内容・状況を確認しておきましょう。

また、ほとんどのMDMでは、多数の機種を一括コントロールできる機能を持っており、一括設定を行うことになります。そのため、このタイミングで、利用シーンごとに組織グループ別のセキュリティポリシーをテンプレート化しておくと、導入後の設定もスムーズです。

テンプレートのグルーピング例

・営業職向け:外部接続を想定したテンプレート

・社内スタッフ向け:構内作業を想定したテンプレート

・個人所有端末向け:私用端末の業務利用を想定したテンプレート

・事業サービス専用端末向け:セルフオーダリング専用端末、GOT発注端末などを想定したテンプレート

また、端末側でのセキュリティポリシー設定の変更を許可するかどうかなど、権限についても取り決めておきましょう。

ステップ3:各MDMサービスを比較検討

MDMは、一般的に、サードベンダーが提供するMDMサービスを契約することで導入します。多くのサービスが存在し、それぞれ仕様やサポートの充実度、価格などは様々なので、自社の要件を明確にして、選定を行いましょう。

選定のポイントは次章で解説します。

ステップ4:導入・運用開始

MDMサービスを契約し、いよいよ実際に導入・運用します。

端末の設定など具体的な操作は、サービスによって異なるので、導入したサービスのマニュアルやサポートを活用しましょう。

この導入直後の初期設定時、前述のテンプレートにて、セキュリティポリシーパラメータの登録を行うこととなります。

なお、使用者の使いまわしによる不正利用の防止と混乱を防ぐために、端末ごとの権限による例外設定を許可する場合は、「テンプレートによる標準設定」と「固体ごとの例外設定」を整理しておくことも重要です。

ステップ5:モニタリングと改善

導入後は、モバイルデバイスの活用状況と、 MDM導入の効果を適宜モニタリングし、必要に応じて取り決めや設定、運用方法の見直しを実施します。

モニタリングと改善を繰り返していくことで、効果的な活用を維持していきましょう。

9:MDMサービスの選び方のポイント

多くのMDMサービスの中からどのサービスを採用すべきか、選定のポイントを解説します。

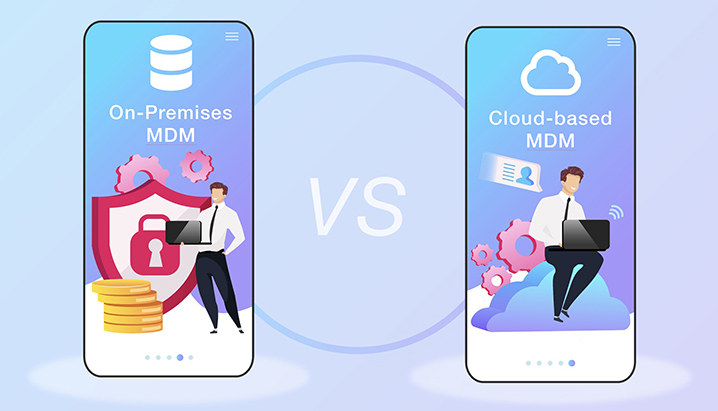

提供形態を選ぶ

MDMサービスの提供形態は、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。クラウド型は、利用者が管理する施設の外部にあるクラウドサーバー上に構築されたシステムを利用する形式です。一方、オンプレミス型は、利用者が管理する施設内にネットワーク機器やサーバーを構築し、その環境で運用する形式です。自社の運用体制やセキュリティ要件、コストなど、さまざまな観点から自社に適した方式を検討することが重要です。

◎クラウド型がおすすめのケース

・費用を抑えたい場合

(オンプレミス型と比較して初期費用が安価。維持費用も使用量に合わせて最小で済む)

・導入を早く進めたい場合

(構築された環境を利用するため、オンプレミス型と比較して導入が早い)

・災害等もできるだけシステムの稼働を確保したい場合

(環境を切り替えて対応しやすい)

・サーバーの管理・運用を自社で行いにくい場合

(アップデートの際の動作環境の確認や設定を含め、サーバー運用はベンダー側の対応となる)

◎オンプレミス型がおすすめのケース

・運用費の予算化が求められる場合

(高額になりがちだが、月々の運用費が定額となり予算化しやすい)

・自社の状況に合わせて多岐にわたるカスタマイズが求められる場合

(自由にセットアップできるため、カスタマイズ性が高い)

・コンプライアンス上、外部のサーバーが利用できない場合

利用可能な環境を選ぶ

そのMDMサービスが、自社のモバイルデバイスや使い方に対応しているかどうか、対応環境のチェックが必要です。

そのためにも、前章のステップ1で例に挙げたような、端末の種類やOS、接続環境などの条件を整理してから、サービスの選定を行いましょう。

セキュリティ対策のレベルを検討する

MDMサービスは、基本的にセキュリティ対策の機能を備えていますが、どこまで高度な管理ができるかはサービスによって様々です。自社が求めるセキュリティレベルを実現できるものを候補として検討しましょう。

中には、ウィザードの質問に答えるだけで、おすすめのレベルでのセキュリティ設定を提供してくれる機能をもつサービスもあるので、自社に必要なセキュリティ設定を整理できていないという場合は、そういった機能の手を借りるのも一つの方法です。

サポート体制を確認する

モバイルデバイスのOSは、頻繁にアップデートが行われます。

したがって、MDMサービスもこれに素早く対応しなければなりませんが、中には、OSのアップデートに追いついていないサービスもあるようです。

アップデート対応・不具合の修正の報告は、一般的にサービスの公式サイトにて行われているので、適宜の対応が行われているかどうか確認するとよいでしょう。

コスト面を検討する

当然ながら、料金が低くても機能が不足していれば、管理コスト・リスクが軽減されず、損失に繋がる可能性があります。

まずは自社が必要とするポイントを押さえたMDMサービスを選定したうえで、導入した場合の費用と、軽減が予想される管理コスト・リスクを算出し、費用対効果を確認することをおすすめします。

費用を検討する際は、初期段階だけでなく、今後の段階的な導入端末数の増加を見越して算出することも忘れないようにしましょう。

無料トライアルの利用も検討する

機能が充実していても、使い勝手が悪くては、かえって業務負担が増えることに繋がりかねません。できるだけ本導入前にトライアルを利用し、使用感を確認しましょう。

10:MDMの必要性

企業や組織がMDMを導入する理由は、主に以下の4つの要因によるものです。

1.BYOD(Bring Your Own Device)の普及

従業員が個人のデバイスを業務に使用する「BYOD」のトレンドが急速に広まっています。これにより、個人のデバイスに企業データが保存されるリスクが高まっており、企業はこれを管理する必要があります。MDMは、BYOD環境においてもセキュリティを保ちながら、業務用のデバイス管理を一元化する手段を提供します。

おすすめ

2.モバイルワークの拡大

テレワークやリモートワークが増加する中、従業員はさまざまな場所から業務を行うことが求められています。モバイルデバイスを通じて社内ネットワークやクラウドにアクセスする機会が増えるため、これらのデバイスを適切に管理することが不可欠です。

3.セキュリティリスクの増大

モバイルデバイスは、サイバー攻撃のターゲットになりやすいデバイスです。特に、外部で使用されることが多いため、パブリックWi-Fiや不正なアプリケーションによるリスクが高まります。MDMはこれらのリスクに対処するための手段として、デバイスのセキュリティを強化します。

4.コンプライアンス対応

企業は、個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)などの規制に従う必要があります。これにより、デバイスに保存されたデータが適切に管理され、外部に漏洩しないようにすることが重要です。MDMは、企業が法的な要件に対応するためのツールとしても活用されています。

11:MDMの最新トレンド

MDMの技術は急速に進化しており、次世代の管理ソリューションにはさらに高度な機能が追加されています。以下は、MDMの最新トレンドです。

UEM(統合エンドポイント管理: Unified Endpoint Management)

UEMは、MDMの進化形として注目されている技術です。MDMは主にモバイルデバイスに焦点を当てた管理システムですが、UEMはこれをさらに拡張し、モバイルデバイスだけでなく、PC、ノートパソコン、IoTデバイス、さらにはスマートウェアラブルなどのあらゆるエンドポイントデバイスを一元的に管理できるようにします。UEMの主な利点には以下のようなものがあります。

一元的なデバイス管理: 全てのエンドポイントデバイスを単一のプラットフォームで管理し、デバイス間で一貫したポリシーを適用できます。

セキュリティの向上: UEMは、企業ネットワークに接続されるすべてのデバイスに対してセキュリティ対策を一貫して適用し、データ漏洩やサイバー攻撃から組織を保護します。

管理コストの削減: UEMを導入することで、複数のデバイス管理システムを使用する必要がなくなり、管理の複雑さが軽減されるため、運用コストの削減が期待されます。

AIと機械学習の導入

AI(人工知能)と機械学習を活用したMDMソリューションも登場しています。これにより、従来の手動管理では気づきにくい異常なデバイスの挙動を自動的に検出し、セキュリティインシデントの予防に役立てることができます。

例えば、AIを活用することで、デバイスの使用パターンや位置情報などを基に不審な活動をリアルタイムで監視し、自動的に警告を発することが可能です。また、過去のデータを学習することで、将来の脅威を予測し、事前にセキュリティ対策を講じることもできます。

ゼロトラストセキュリティ

「ゼロトラストセキュリティ」は、近年のサイバーセキュリティの重要なトレンドの一つであり、MDMにも影響を与えています。ゼロトラストの考え方は、ネットワークの内外に関わらず、すべてのアクセスを信頼しないというアプローチに基づいています。

MDMとゼロトラストを組み合わせることで、モバイルデバイスに対しても厳格なアクセス管理を適用することができます。デバイスやユーザーの身元確認、アクセスするデータやアプリケーションの安全性を常に監視し、必要に応じてアクセス権限を動的に制御することで、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えることが可能です。

12:MDMの課題:デバイスの多様性とユーザーマインド

デバイスの多様性

モバイルデバイスの種類が多様化しているため、すべてのデバイスを一律に管理するのは難しい場合があります。異なるOSやバージョンのデバイスが混在していると、管理やセキュリティの対応が複雑になる可能性があります。

対策として、MDMを選定する際には、対応するデバイスやOSの幅広さに注目することが重要です。また、定期的にアップデートが提供され、最新のデバイスやOSにも迅速に対応できるMDMソリューションを選ぶことが、長期的な運用において効果的です。

ユーザーの抵抗

MDMの導入に対して、従業員が抵抗感を抱くこともよくあります。特に、個人のデバイスが監視されていると感じると、MDMに対して否定的な意見が出ることがあります。

この課題に対しては、導入前に従業員に対してMDMのメリットやプライバシーに関するポリシーを十分に説明し、彼らの懸念に対処することが重要です。また、MDMを使った業務プロセスの改善やセキュリティ向上により、従業員の利便性が向上することを示すことも効果的です。

13:MDMの未来

今後、MDMはさらに進化し、より高度なデバイス管理とセキュリティ機能を提供することが期待されています。UEMやAIの活用、ゼロトラストセキュリティの導入といった最新技術の統合により、MDMは企業のITインフラ全体を保護する中核的なツールとなるでしょう。

また、5Gの普及に伴い、デバイスの通信速度が劇的に向上するため、リモートワークやモバイルワークがますます一般的になると考えられます。これに伴い、より多くのデバイスがネットワークに接続されるため、MDMの重要性もさらに高まります。

14:まとめ:モバイルデバイスの業務利用には、管理システムの導入が必須

MDMは、現代の企業にとって不可欠なデバイス管理のソリューションです。セキュリティリスクの増大やBYODの普及に伴い、モバイルデバイスを効率的に管理し、セキュリティを確保することがますます重要になっています。MDMを適切に導入することで、企業はデバイス管理を効率化し、セキュリティの強化やコンプライアンス対応を図ることができます。

今後、MDMはさらに進化し、新しい技術と連携して、より包括的なエンドポイント管理ソリューションへと発展していくでしょう。企業がこの進化に対応するためには、最新のトレンドを理解し、適切なMDM戦略を構築することが求められます。

なお、弊社が提供するIT資産管理ツールISM CloudOneは、PCだけでなくモバイルデバイスを管理するMDMの機能も搭載。PC/モバイルデバイスで管理ツールを別々に用意する必要がないので、管理の無駄を省くことができます。

「MDM(Mobile Device Management)」機能について詳しくはこちら

その他機能一覧 | ISM(アイエスエム)CloudOne

https://ismcloudone.com/function/

また、 ISM CloudOneの魅力を実感していただくために、無料の30日間トライアルをご用意しています。インストール後には、診断レポートが確認できます。現状の把握と次にすべき措置を把握することが、次へのステップです。この機会にぜひお試しください!

\ 実際の環境で30日間の無料お試し! /

ISM CloudOne トライアル申込みページへ